昨日の記事の続き

Zendriveとは?

こちらの記事で書いている

(2万円以上、初期モデルは4万?)

トランスペアレント系OD

間違っているかもしれないので

信じないでね

Zendriveの回路はアンプライクだと言われ

「トランスペアレント系OD」という分類になった

その後、その回路を真似たエフェクターが

多く輩出された

クリッピングダイオードをチェンジできるZenkudoをはじめ

(3.2万)

Eternityや

(4万)

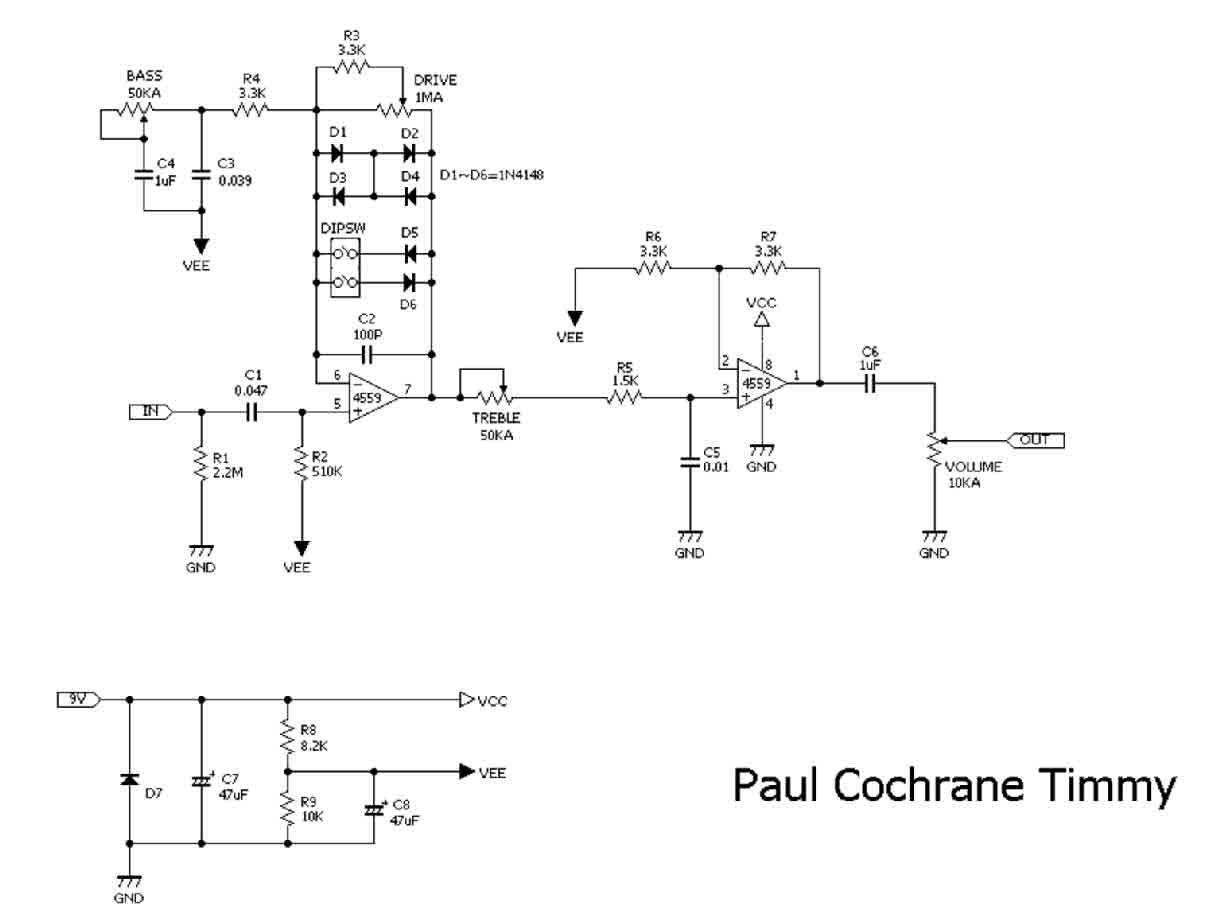

Timmy

(1.6万)

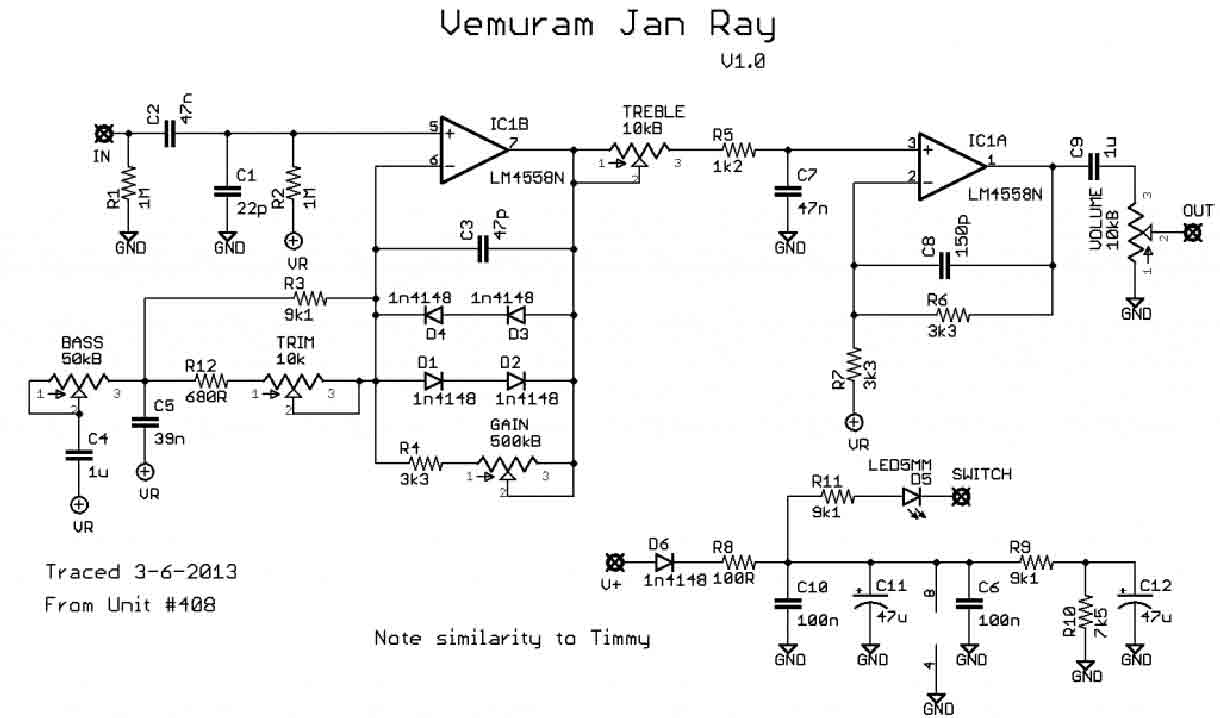

Vemuram Jan Rayといった

(4万)

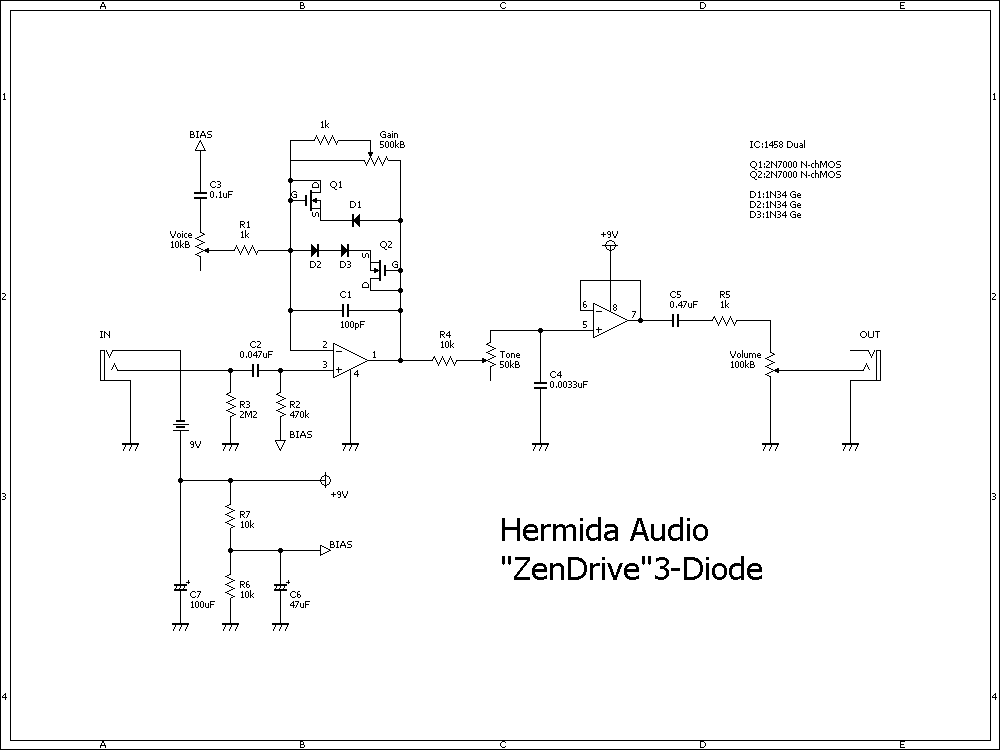

この回路図、

電源周りがちょっと間違ってないかな?

多くの定数違いのエフェクターが発売された

(簡単な回路だが、どれも高い)

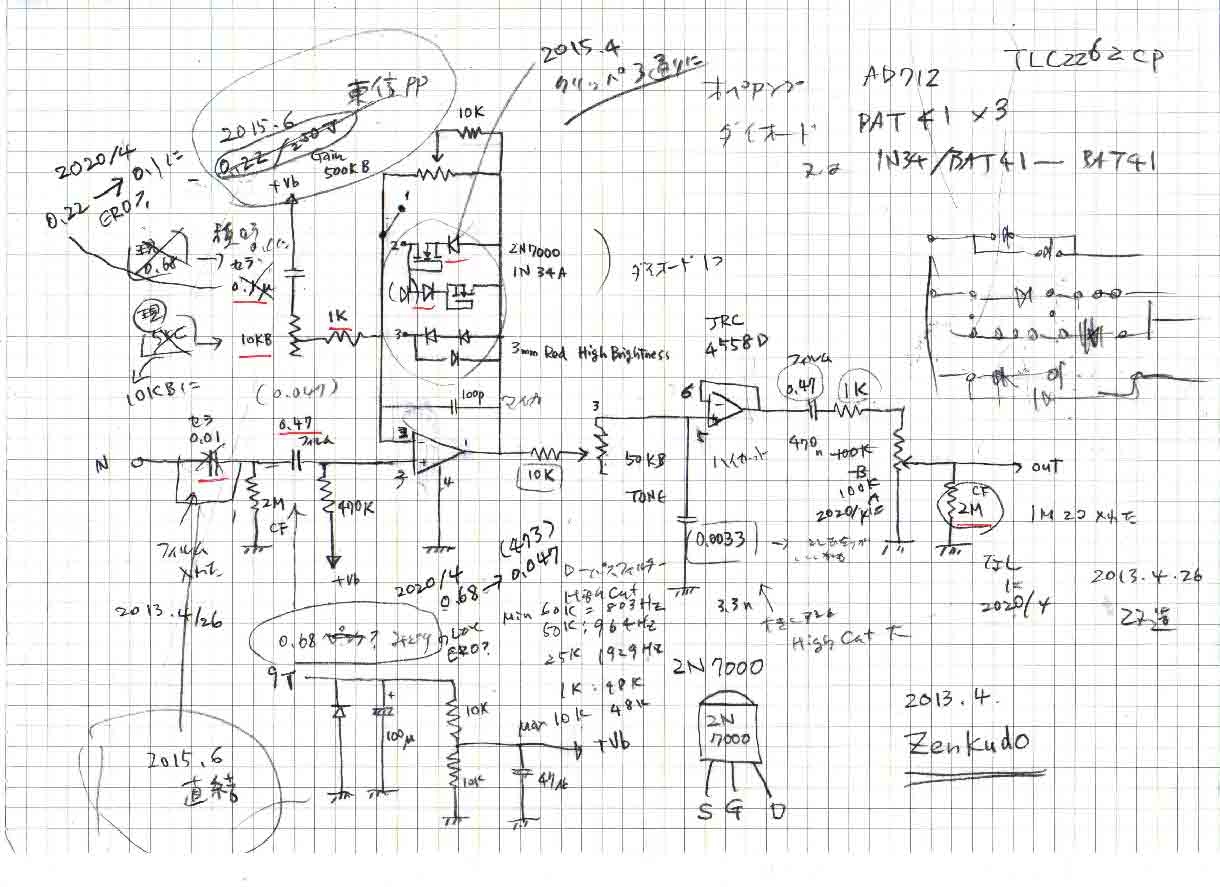

改造の記録

私は

そんないろんなエフェクターの

いろんな定数を試して

分からなくなってしまったんだと思う

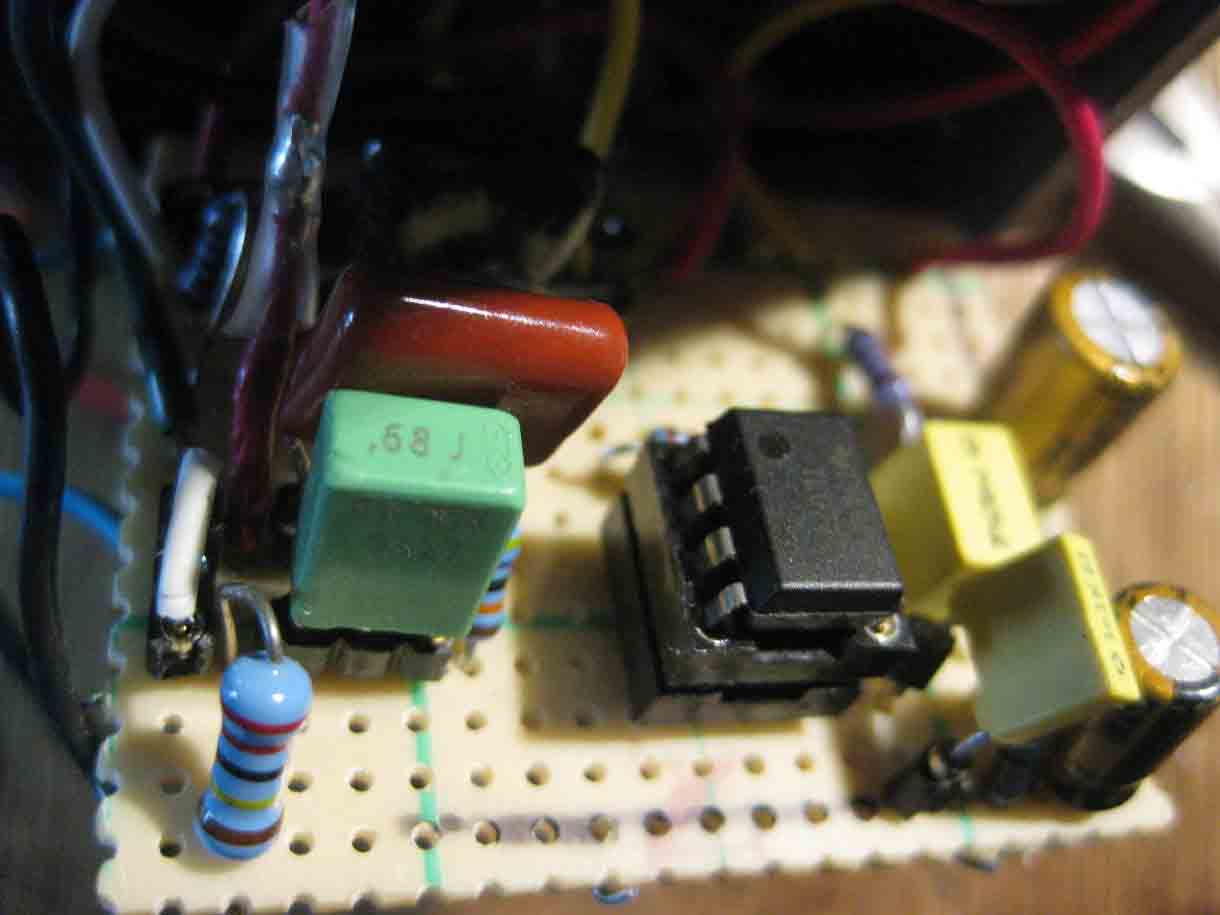

ソケット仕様

主要なコンデンサーがソケットで

取り替えられるようになっている

偉いぞ、昔の自分

低音がもたつく主な原因?は

入力のカップリングコンデンサーが

0.68uFにしてあったことだと分かった

0.047にすることで解消!

サウンドチェックを繰り返し、

Voiceボリュームにつながるコンデンサーを

0.22から0.1にした

中高域が綺麗に上がってくる

0.68にまで大きくしていたことがあったようで

もっと低音を増やしたいと思っていた様子

なんか勘違いしてたかもなあ

Voiceボリュームを10kBカーブに

Outボリュームを100kAカーブにした

つまりそれは・・

元の回路図

ほとんどオリジナルのZendriveの定数である

(Zendriveも数種類あるらしいが)

低音が多いことと音の太さは違う

特にエレキギターの「歪みモノ」は

いかにうまく低音をカットするか?

が、ポイントになっていると思う

やっと分かったんか

ひえーー

というわけで・・・

Zendriveが復活した

記録と知識として

入力のローカット周波数は7.2Hz

Voiceコントロールは

オペアンプのゲイン段でのローカット定数の可変である

歪みペダルのこの部分低域カットオフ周波数は

720Hzあたりに設定するのがほぼ常識?とされているが

ここでは145Hz~1.6kHzの可変となる

聴感上はミッドの上の方が可変して聞こえる

Toneコントロールとの組み合わせで

いい感じの歪みになる

まだまだ研究の余地があるが

今回はこの辺りで完成としよう

こだわりすぎると、

またラビリンスの沼にはまってしまう

オペアンプを吟味

AD712とTL2262CPで決勝戦をして

ハーフトーンの抜け!を感じて

TL2262CPに決定!

すごくハイファイになって・・・

ロベンフォード氏の音に似ているかもなあ

このエフェクター

中高域が締まった感じというか

他のエフェクターでは得られない感じ?で

独特な音というべきか?

でも、すごく自然とも言える

不思議

ふふふ

Zendrive復活の巻

最後までありがとうございました