最近、ギターエフェクター界隈?で

バッファーアンプが注目されたりして

色々と議論されたりするようになった

私的にはもう何十年も前からの議題?であって・・・

思うところがいくつかあるので、書き記しておきたい

ギター用バッファーについての考察01

ガックラにおいても、ギター用のバッファーについては

何度も何度も記事にしてきた

最近ではコーニッシュバッファーについても

実験、検証している

ギター用バッファー

一般のエレキギターの出力は、インピーダンスが高く

ノイズに弱く、通過するシールドケーブルの質や長さ

時にはエフェクターの通過?によっても音質が劣化する場合がある

そんな弱いハイインピーダンスの信号を

強いローインピーダンスに変換する機材が「バッファー」である

ところが・・

意見が分かれるバッファー

繋ぐと音が変化する

「バッファー」という機材を繋いだのだから変化するのは当たり前なのだが

ハイファイ過ぎる?と、音が細く、弱く聞こえ

ギター独特のローファイで漢?な感じが薄まったような感じ?がして

その音の変化を望まない人も多い

繋ぐと音量が下がる

Bossのエフェクター内部のバッファーでも採用されている

トランジスタ/FETを使ったバッファであるが

実際のところ、音量が下がってしまう場合がある

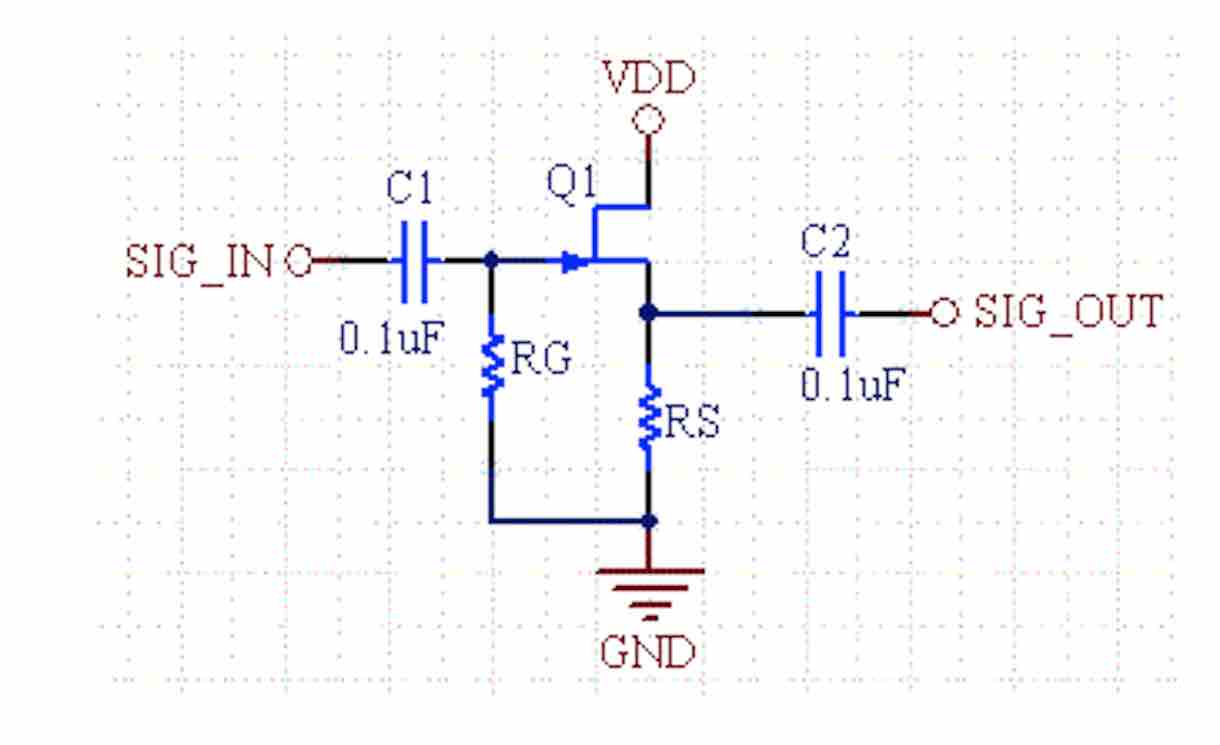

FETバッファー

ギター直結であればC1は不要

Q1:2SK30A、2SK117など

RG:470kΩ〜1MΩ

RS:1kΩ〜10kΩ

C2:0.1μ〜4.7μ

こんな少ないパーツでも最大限の効果が得られる

パーツ点数が少ないので、ギターに内蔵して使いまくっていたこともある

回路的?には原音と同じ音量(電圧)が出力されるとされているが

厳密には僅かに(場合によっては如実に)音量が下がる

これも音痩せとして感じられる現象の一因だと思われる

Bossエフェクターの音痩せ?の原因?

個人的にはBossのエフェクターは嫌いではない

むしろ好きな方だと思う

初代OD-1にはじまって、

多くのBossエフェクターを所有、使用してきた

Bossのエフェクターはバッファーバイパスと呼ばれる手法で

そのバッファー効果によって

長いシールドなどによる音の劣化を防止する効果もある

ところが、3〜4台以上のBossエフェクターを直列に接続して

その全てをOFFにした状態だと・・・(極端?)

確実に音は痩せて、か細くなる

これはいくつものバッファーを通過することで

音量が下がったことが最大の要因と思われる

と、いうのも私なりの対策があって

それは後述するつもり

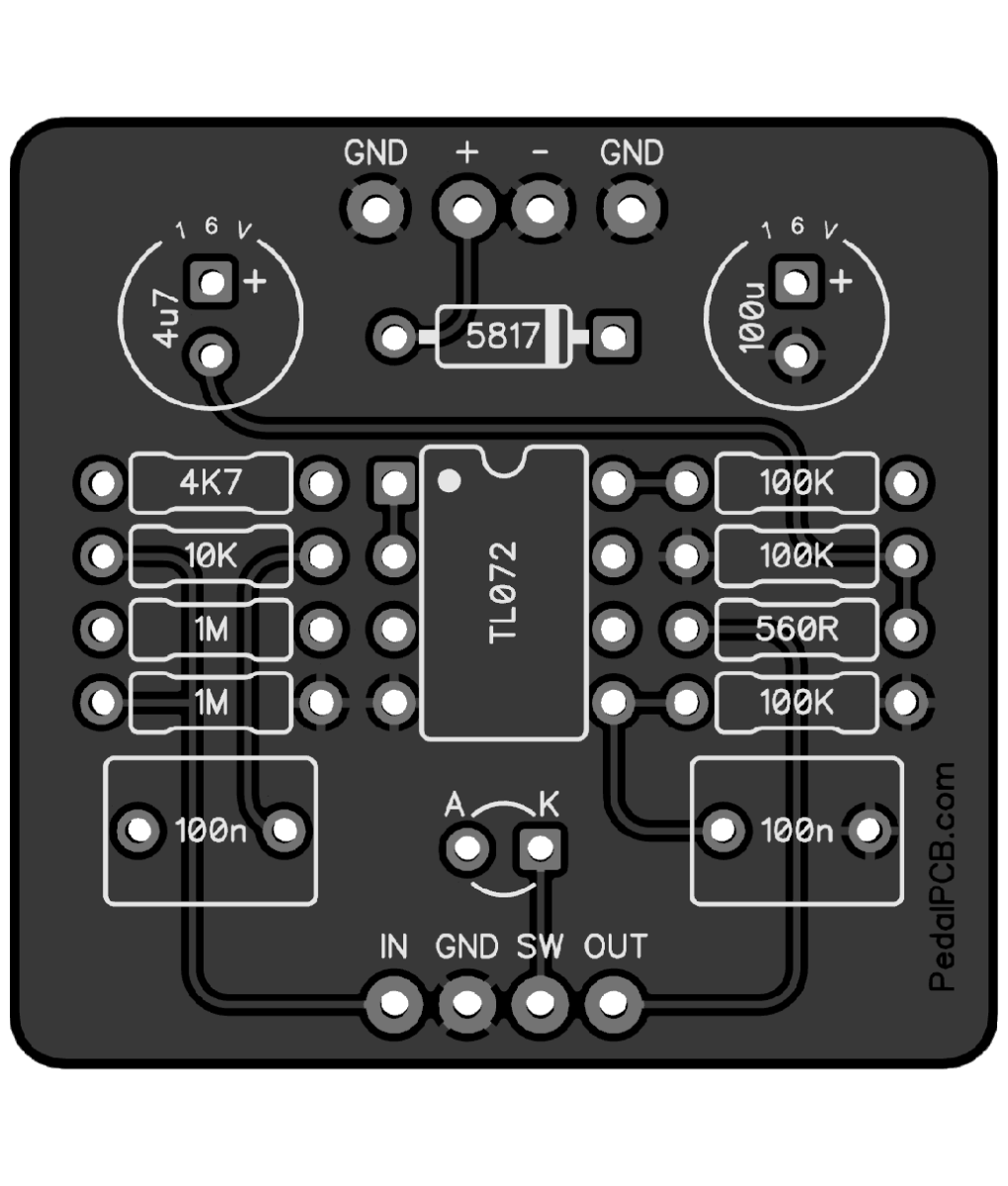

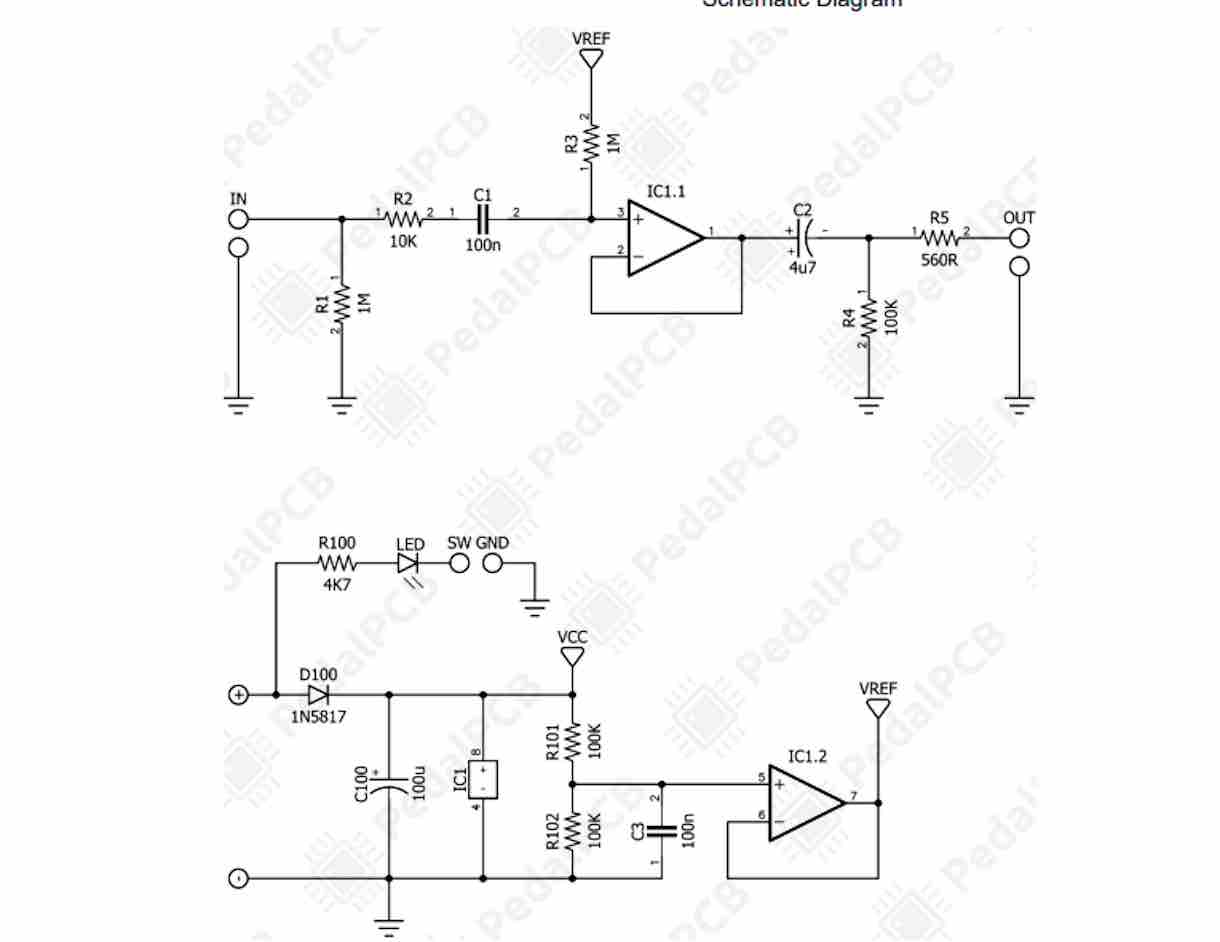

オペアンプのバッファー

PedalPCBから拝借

ペダルエフェクター、ケンタウロスのインプットバッファーのみを取り出した回路図

「すごく優秀」との評判で取り上げられているが・・・

なんの変哲もない?オペアンプのバッファーだと思われる

こちらのオペアンプのバッファーの場合も理論上、音量落ちは無い

確かに、上のFETの時のような如実な音量落ちは感じられないが

個人的な感触として、オペアンプのバッファーがギター信号の一番最初に来ると

弾いていて何か頼りない音に感じることがある

なんでやろ?

増幅なしのオペアンプバッファー回路を一番最初に繋ぐと

何かが今ひとつに感じられると感じたので?

増幅ありのバッファープリアンプを製作したこともあった

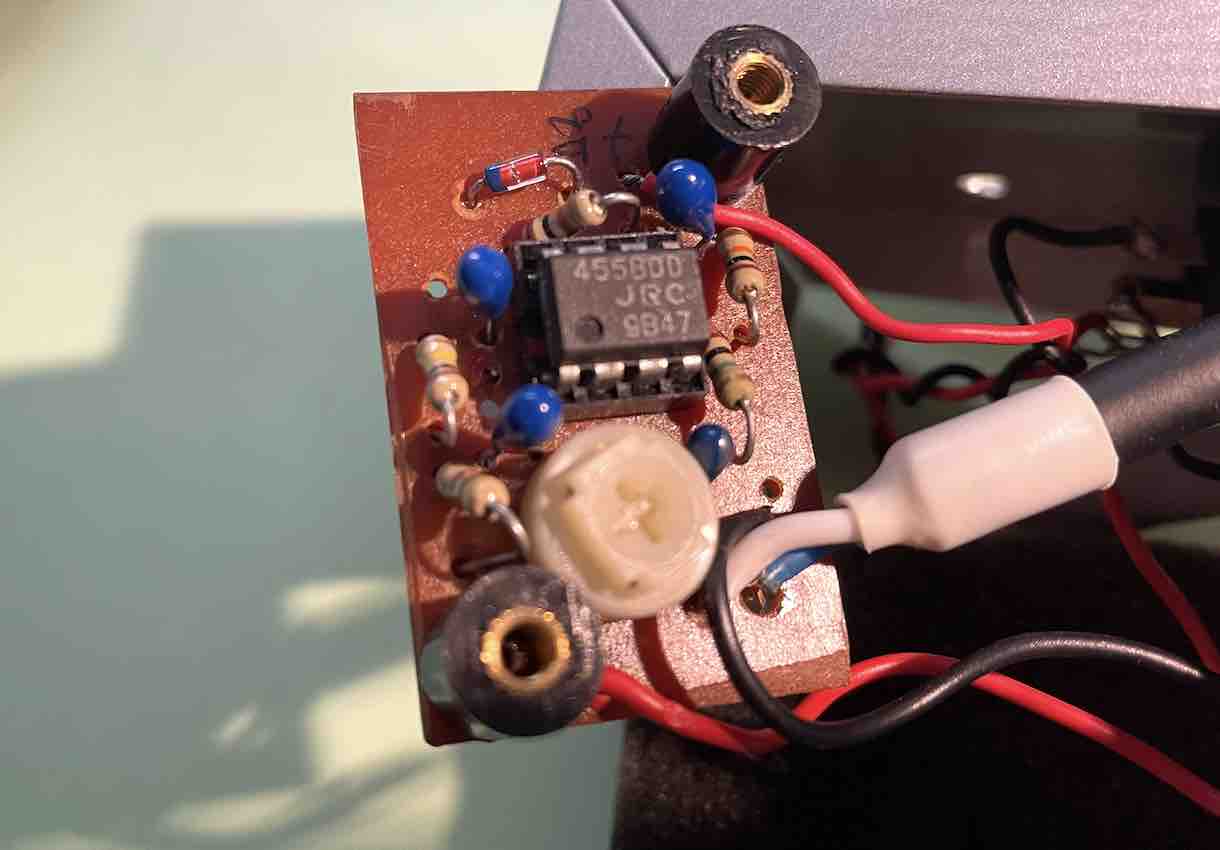

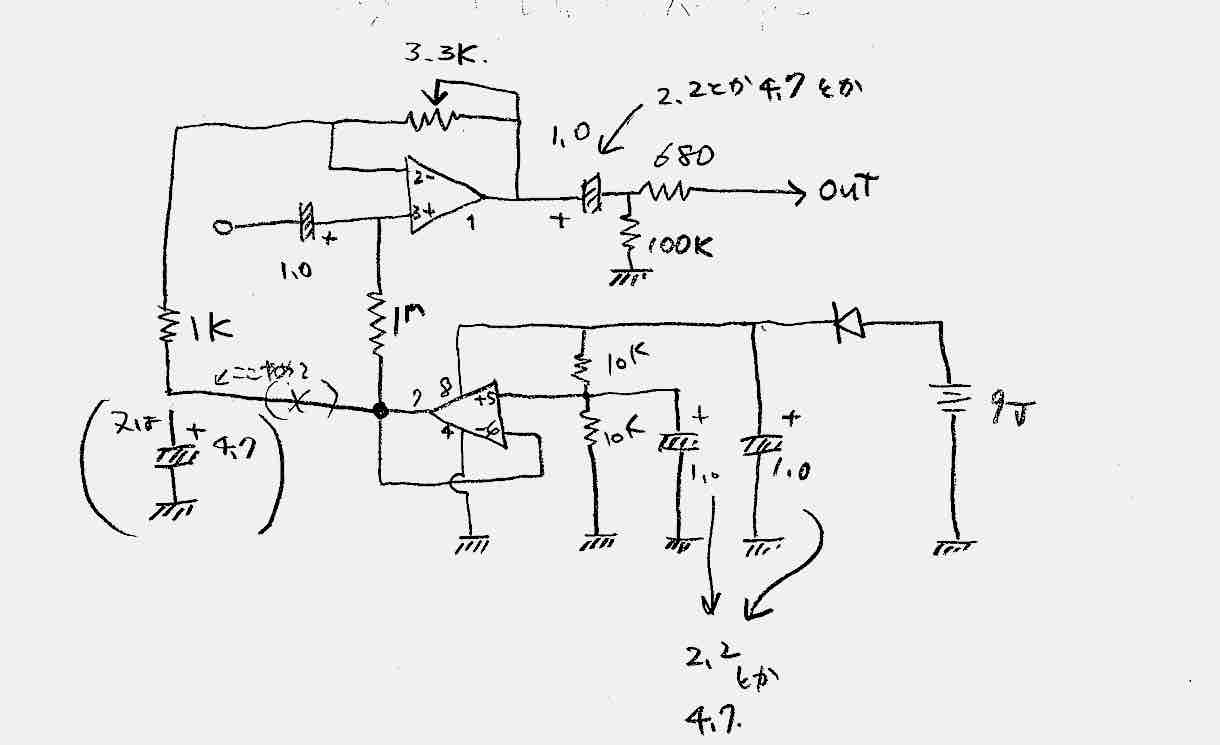

出てきた(めっちゃ古いぞ)

ストラップに取り付けて、背中に背負うタイプ?

4558DD使用の増幅ボリューム付き

外部からドライバーでゲイン調節できるようになっている

偉いぞ!昔の自分

回路図も出てきた

この頃はタンタルコンデンサーが好きだったなあ

電源コンデンサーはもっと大きい電解コンが良さそうだけど

小型化と音質の両立を頑張っていたんだろうと思う

この機材は自分用にも友人用にも数台作った

長くなったので

今日はここまでにします

多分?続きます